Piazza della Scala è un luogo emblematico. Un archetipo. Un simbolo per la Città di Milano, “un’idea monumentale” che evoca la grandiosa storia culturale Italiana in tutto il mondo. Qui si è cristallizzata l’evoluzione urbana di Milano, dalle origini, attraverso la città romana e il medioevo sino ai giorni della ricostruzione postbellica. Il Teatro, le Case Rotte e palazzo Marino, gli interventi e gli sventramenti ottocenteschi del Beltrami e la ricostruzione postbellica, la Lirica e la Prosa alla Scala e nell’Accademia dei Filodrammatici. Qui la storia si affaccia su un magnifico vuoto, una precisa figura urbana, la piazza. La nostra proposta progettuale ha come obiettivo principale l’impostazione di un programma sviluppato su due livelli: quello urbano, con riflessioni per nuove strategie della viabilità, quello architettonico e dello spazio pubblico, definendo le linee guida volte a valorizzare la piazza quale fatto architettonico unitario.

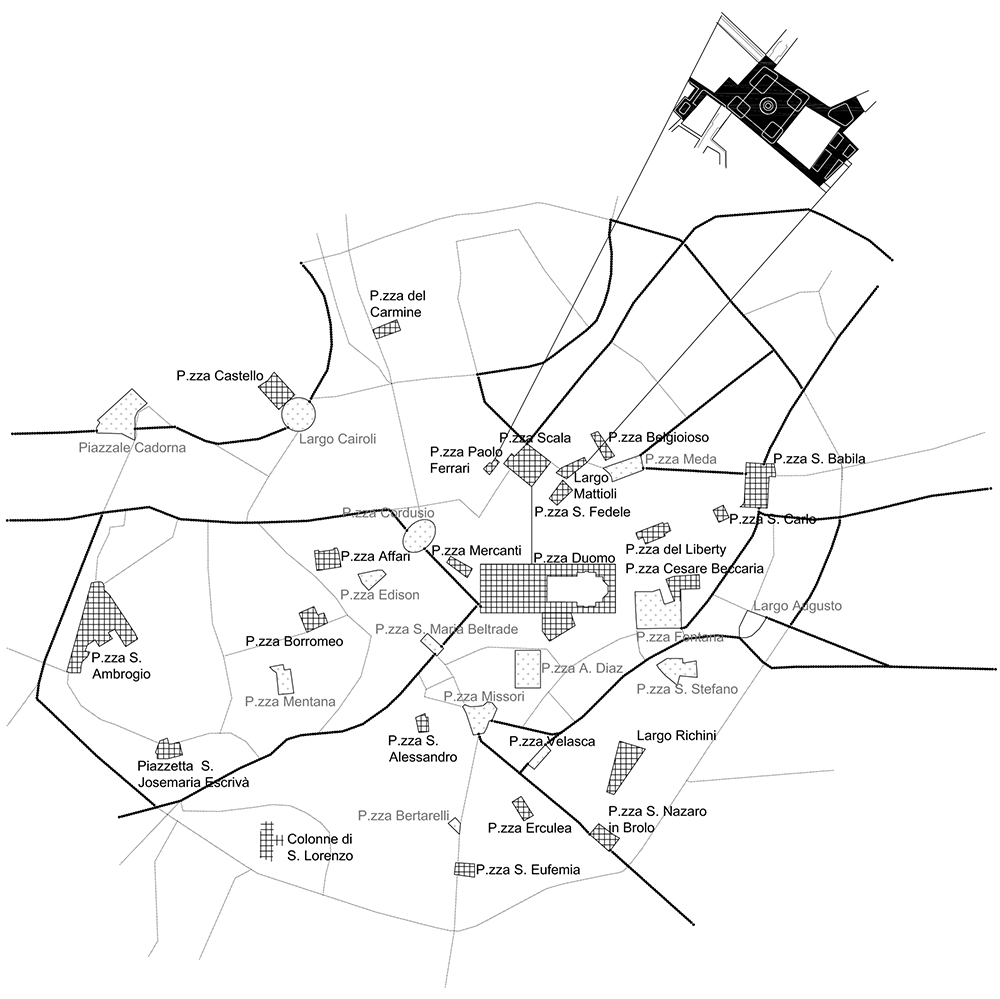

Piazze del centro di Milano

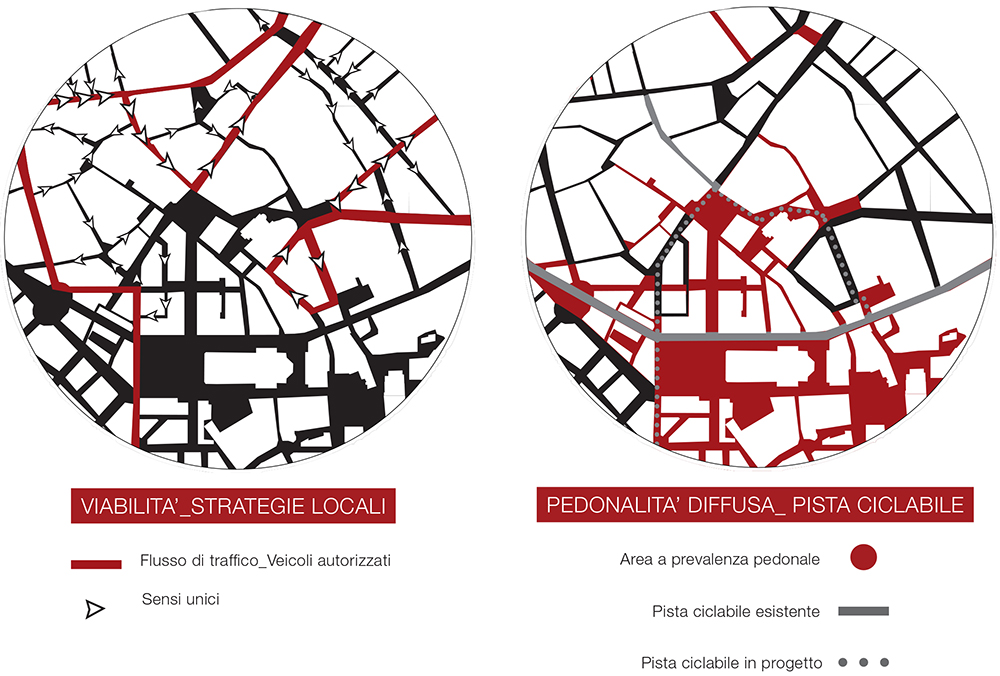

Piazza della Scala è un episodio nel sistema di piazze che caratterizza il centro di Milano. Una costellazione di spazi pubblici strutturata sul sistema viario radiale il cui centro è la vicina Piazza Duomo. L’analisi di questo sistema porta a individuare due famiglie: le piazze a prevalenza pedonale e quelle in cui prevale la funzione di snodo veicolare. Considerando unicamente la superficie dedicata alla pedonalità, oggi Piazza Scala potrebbe essere inserita nel primo insieme, ma l’intensità del traffico e l’effetto che questo genera sulla percezione dello spazio ci porta a identificarla (anche) come piazza snodo. La proposta progettuale mira a ripristinare il lessico proprio dello spazio pubblico, riportando questo episodio nel primo insieme. Per riconsegnare al visitatore la “cavea minerale” in tutta la sua unitarietà spaziale, in un percorso lento, silenzioso e pedonale.

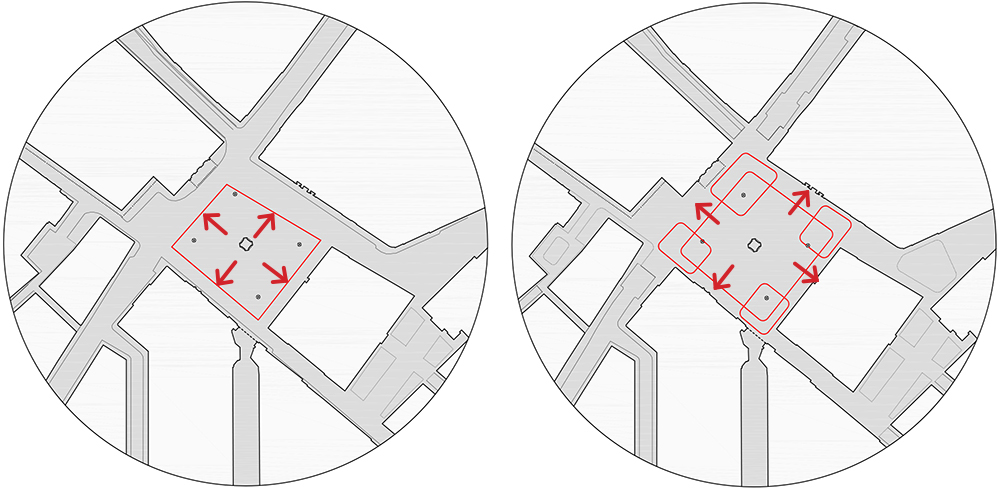

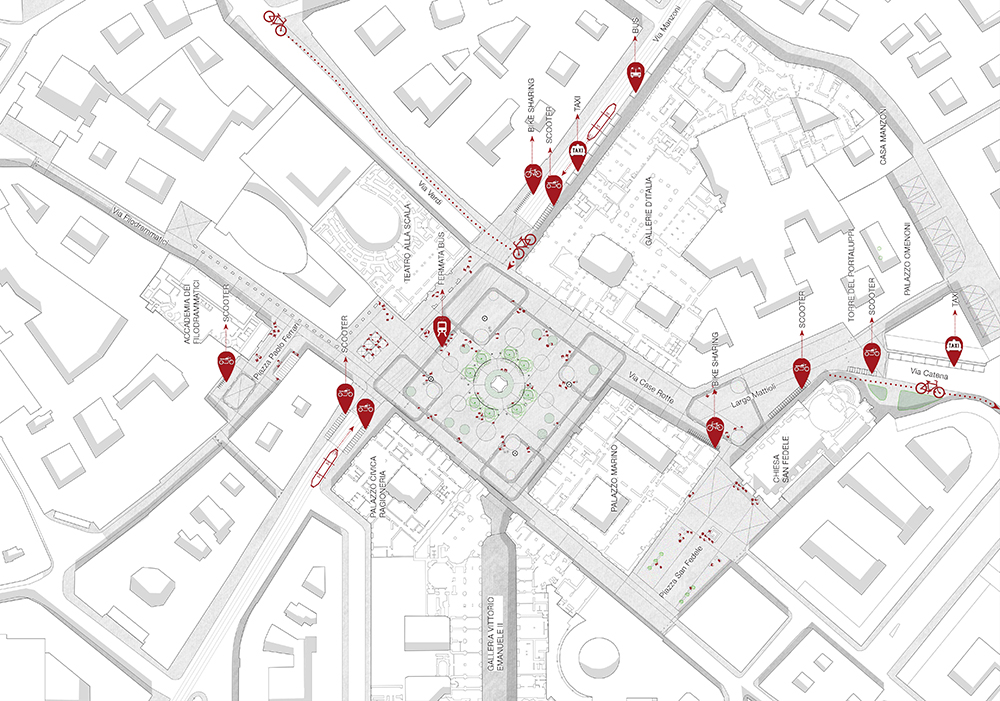

Viabilità (ambito urbano)

Flussi ininterrotti di veicoli autorizzati, soprattutto furgoni, taxi e motocicli scorrono lungo via Manzoni e via Case Rotte. La barriera dei veicoli (compreso il rumore generato) crea una cesura nella percezione dello spazio, frammentandolo in diversi elementi: il Teatro della Scala risulta isolato, mentre dovrebbe essere il protagonista. In modo uguale l’asse di via Case Rotte frappone una barriera fra i visitatori e le Gallerie d’Italia. Lo spazio pubblico risulta compresso e sbilanciato verso l’angolo creato da Palazzo Marino e il Palazzo della Civica Ragioneria.

A livello urbano il progetto prevede di valutare una nuova dinamica dei flussi nel quadrante nord-est del centro storico, modificando l’attuale asola di circolazione (Matteotti/Case Rotte/Manzoni) coinvolgendo diversamente via Monte di Pietà e via S. Andrea con l’obiettivo di eliminare a livello locale la penetrazione su via Case Rotte, consentendo unicamente la svolta da via Verdi su via Manzoni resa a senso unico fino a via Andegari. Tale strategia potrà essere suddivisa in diverse e successive fasi con obiettivo lo scenario finale di una piazza votata unicamente alla mobilità dolce. Una diversa gestione dei flussi permette comunque ai servizi di trasporto privato (taxi) di raggiungere le attuali polarità e mete. Inoltre questa strategia libera il naturale proseguimento della pista ciclabile. Così dal lotto recentemente terminato in via Verdi percorrendo via Case Rotte e via Manzoni ci si raccorda facilmente con la dorsale Duomo (est-ovest).

La stanza urbana

Il programma di interventi strutturali sulla viabilità è volto soprattutto a reggere la ricucitura delle porzioni di piazza attualmente separate dall’insieme. Il Teatro della Scala, ripristinato il ruolo di protagonista, si affaccia direttamente sul suolo uniforme della Piazza, allo stesso modo l’edificio delle Gallerie d’Italia.

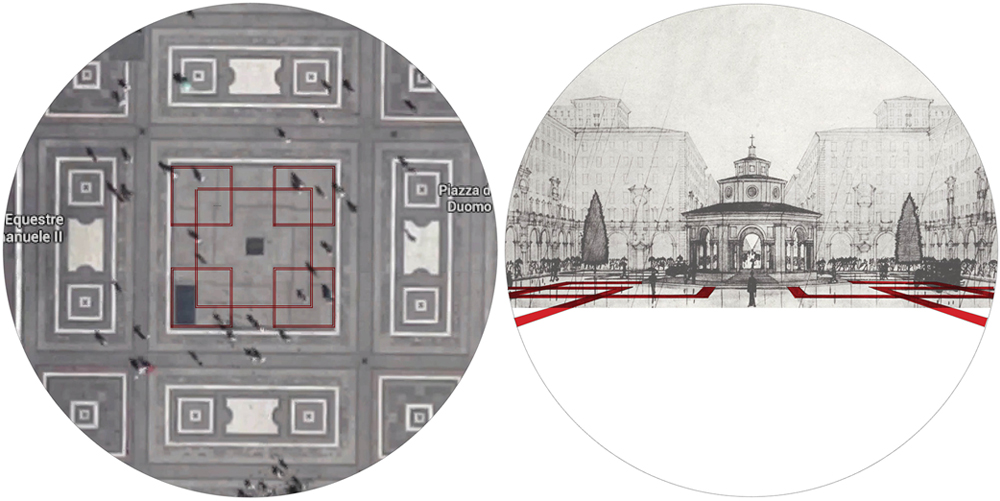

Nella composizione progettuale, il suolo con la sua pavimentazione lapidea diventa elemento spaziale unificatore. La composizione declina gli episodi salienti che definiscono la piazza: gli affacci degli edifici, le linee di forza degli allineamenti e delle fughe prospettiche e il nuovo ritmo delle occasioni di aggregazione. Il disegno semplice si rifà al lessico delle pavimentazioni storiche delle piazze milanesi. In primo luogo la pavimentazione della vicina Piazza Duomo. La contemporaneità è dichiarata nella proporzione della composizione e dall’utilizzo dei raccordi morbidi delle guidane. Oltre a sottolineare le linee di forza e compensare le irregolarità geometriche della piazza, la composizione si ispira anche al lessico lapideo di firme eccellenti dell’architettura milanese quali Portaluppi e Caccia Dominioni.

Piazza Duomo. Composizioni lapidee – Piero Portaluppi e Marco Semenza. San Carlo al Lazzaretto nella nuova piazza – Porta Venezia (1926-27)

Cavea minerale

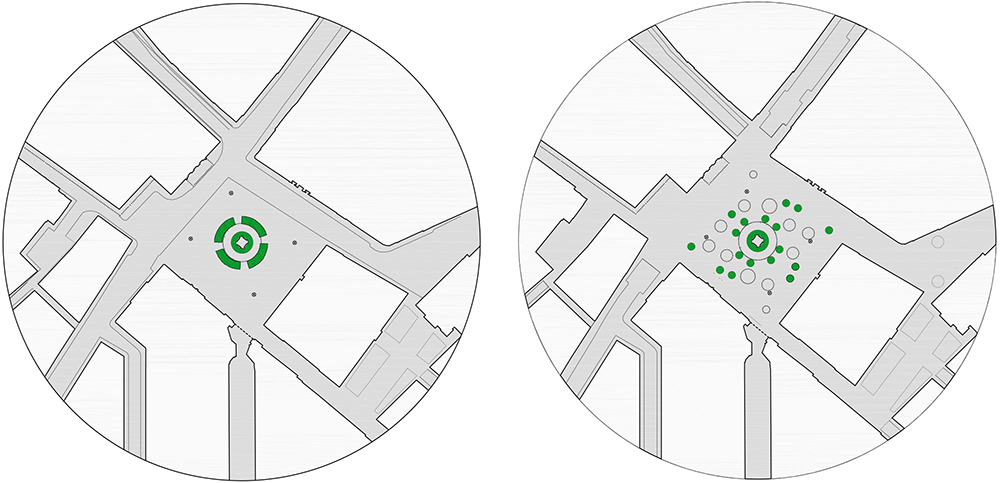

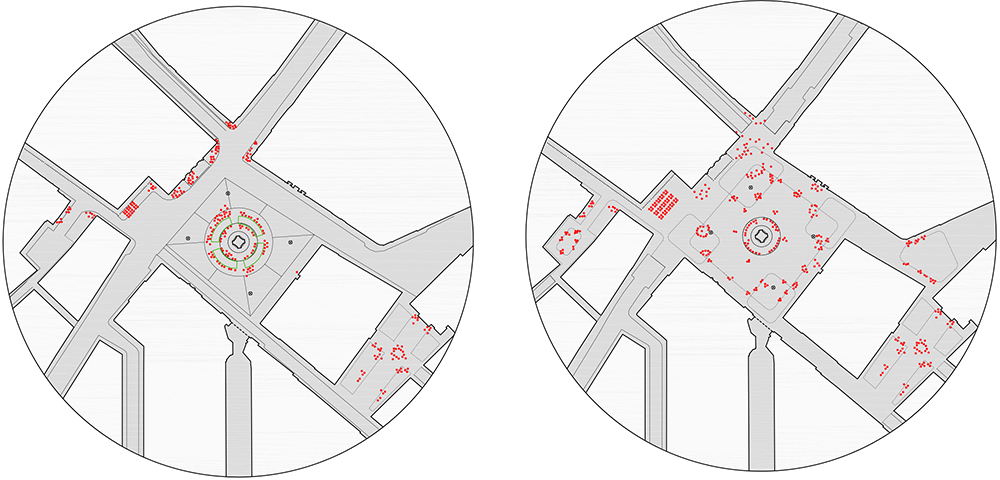

Diagramma dello stato attuale_episodio verde concentrato – Diagramma dello stato attuale_episodio verde esteso

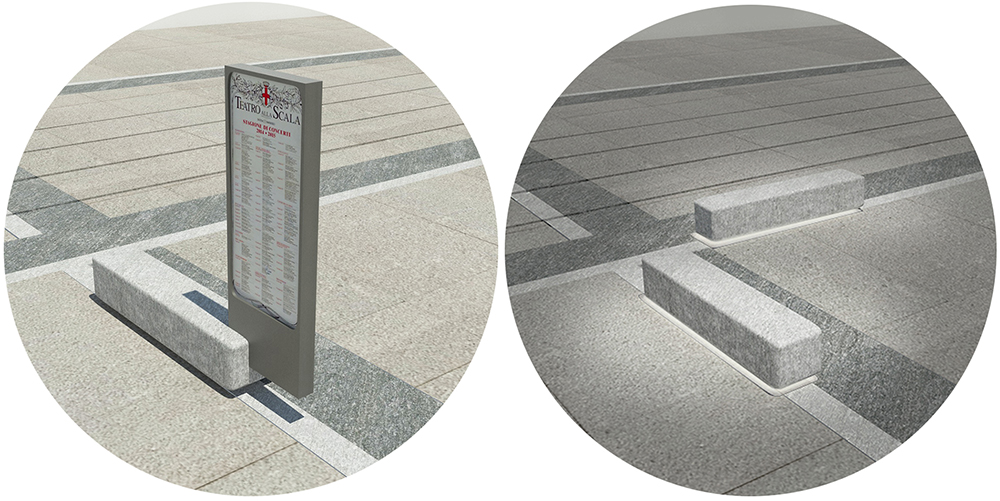

Attrezzature diffuse_ pannello per comunicazione museale – Attrezzature diffuse_ panca e illuminazione serale

Nella nuova configurazione il rapporto della piazza col sistema storico risulta inalterato e rafforzato, i valori latenti emergono, l’espansione dello spazio e delle attrezzature dedicate alla vita pubblica crea svariate occasioni di godimento, stimolando il sentimento di appartenenza e innescando nuove dinamiche di fruizione distribuite nell’arco dell’intera giornata.

Corso Vinzaglio 12 - 10121 Torino - CF/P.Iva 09516860013

Corso Vinzaglio 12 - 10121 Torino - CF/P.Iva 09516860013